歷史性的拐點,已經出現。

就在剛結束的7月,據最新銷量統計,中國市場中新能源汽車以87.8萬的銷量首次超越燃油車,滲透率超50%。

這意味著在產品銷售和吸引力上,新能源已經超過了燃油車。

“想不明白誰還買燃油車”,真的開始成了現實。

要知道三年前,這一項數據還僅為7%。

接下來,可能會發生的就是市場保有量,新能源超越燃油車。

而伴隨著新能源銷量成為大頭,也意味著中國汽車市場率先在汽車大變革中斬獲先機,領先全球。

正所謂一個時代有一個時代的汽車。

新能源轉型賽事過半、拐點到來,同時也體現的是中國汽車時代的到來。

淡季不淡,新能源車迎拐點

8月最新披露,根據中國乘用車信息聯席會(CPCA)的數據顯示,7月國內新能源汽車銷量達到了87.8萬輛,同比增長37%,環比增長3%。

國汽車總銷量的比重達到了50.7%,月度滲透率達51.1%,創造了歷史最新高度。

對比燃油乘用車,其7月份的銷量為84萬輛,同比下降了26%,環比下降了7%。

今年3月,王傳福預測,新能源汽車滲透率會在未來三個月突破50%,取代燃油車在市場的主導地位。

當時有相當一部分人對于這個預測表示不相信。

實際上新能源車的發展一直面臨著各種質疑。

豐田汽車會長豐田章男曾經多次炮轟新能源汽車,認為過度快速推進純電動車可能會忽視能源生產過程中的環境影響。

玻璃大王曹德旺也曾在2021年初表達了對新能源汽車行業的擔憂。

他認為,這個行業已經累積了一定的泡沫,許多人一窩蜂地投資新能源汽車,可能會存在產能過剩的問題。

也就是生產的新能源汽車數量超出市場需求,造成了資源的浪費。

不過,還是有很多人對新能源汽車持有樂觀的態度。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹就在年初預測,2024年新能源市場將繼續保持較強增長勢頭,預計批發銷量達到1100萬輛,凈增量230萬輛,同比增長22%,滲透率達到40%。

事實證明,大眾普遍低估了新能源汽車行業的發展潛力,今年7月,新能源的滲透率就超過了50%,而這一歷史性的節點,比原計劃的2035年國家規劃目標提前了11年。

雙管齊下,新能源的崛起之路

新能源汽車的發展歷程,目前可以分為四個階段。

起步階段最早可以追溯到21世紀初期,大概持續了十年。

成立于1995年的比亞迪,是助力新能源起步的先行者。

比亞迪最初是以生產手機電池起家的。2003年,通過收購秦川汽車廠,比亞迪才正式進入汽車制造領域,推出了第一款自主品牌轎車F3。

憑借低價高品質的高性價比路線,F3迅速獲得了市場的認可,并在出租車市場被廣泛使用。

2016年,比亞迪推出的秦EV,在純電模式下綜合工況續航里程300km。別小看這個數據,在當時可是行業領先,銷售文案是“唯一跑完北京五環不用充電的車型”。

配套設施上,比亞迪當時就率先開啟了買車送家充樁服務,同時還支持普通220V家用電源慢充、公用充電樁等多種充電方式。

這款車型受到了市場的普遍認可,此后新能源汽車開始被普通用戶認可,開啟了新能源車被廣泛購買作家用車的開端。

比亞迪也借此在中國市場以性價比高的車型迅速占領市場,并在中國推行“自下而上”戰略,也就是從低端市場起步,逐步提升技術和產品,向中高端市場發展。

通過提供價格實惠、續航里程足夠且質量可靠的電動汽車,消費者和看到了電動汽車的可行性。

這不僅推動了市場對電動車的認知,讓消費者和國家看到汽車市場出現了新的可能性,也激發了國家在政策和基礎設施方面的支持。

特斯拉是新能源起步階段的另一個典型代表,推行與比亞迪截然不同的“自上而下”的戰略路線。

特斯拉在2003年成立,最初就是通過高端純電動跑車打響了招牌。

2008年,特斯拉推出了第一輛電動跑車Roadster,憑借其優異的性能和續航能力,電動汽車開始進入到大眾視野當中。

隨后又在2012年推出了面向大眾市場的豪華轎車Model S,以高性能和創新的設計,為Model S贏得了市場的認可。

通過創新技術和強大的品牌號召力,特斯拉在美國市場重新定義了電動汽車,樹立了電動汽車高性能、高科技和高價值的形象。

這不僅提高了公眾對電動汽車的興趣,也為整個行業的發展奠定了基調。

由此,新能源進一步被逐漸接受和認可,邁進了第二階段:加速發展階段。

有不少人開始看好這個行業,市場內逐漸涌現出大批的供應方,同時更多的創業者進入市場,提供了更加多樣化的產品選擇。

蔚小理等新勢力車企就是在這個階段開始嶄露頭角的。

2018年,比亞迪宋系列的銷量開始顯著增長,尤其是在推出新能源版本之后,有更多消費者被比亞迪所吸引,奠定了如今比亞迪成為全球最大汽車制造商的基礎。

而特斯拉也加快了其全球擴張的步伐,特別是進入了中國市場。隨著上海超級工廠的建成和投入運營,特斯拉在中國市場的影響力實現了大幅提升。

伴隨著充電樁、換電站等基礎設施的涌現,消費者的購買意愿也有所提高,新能源汽車真正地開始滲透中國汽車市場。

但是基礎建設跟不上需求,“里程焦慮”、“充電焦慮”成為新能源滲透率進一步提升的阻礙。

為了解決新能源焦慮,新勢力車企可謂“各顯神通”。

新能源汽車開始進入第三個發展階段,除純電動車之外,開始出現了插電混動、增程式等更多解法的綜合性車端方案。

比亞迪的DM-i技術是以電為主的混動系統,主要依靠大功率電機和大容量電池供能,汽油發動機在高效轉速區輔助發電或適時直驅。

這個系統不僅大幅度提升了燃油效率,也減少了對充電樁的依賴。

今年5月,比亞迪發布了第五代DM-i技術,覆蓋從轎車到SUV等車型,7月比亞迪銷量超34萬,這次新能源滲透率突破50%,比亞迪貢獻了1/3。

長城汽車的Hi4技術采用的是前后雙電機布局,實現全時四驅模式來提升車輛的操控性和通過性,而且能根據需求在純電模式、混動模式和發動機直驅模式之間切換。

Hi4系統還具備智能能量管理能力,可以根據路況、駕駛模式和車輛狀態,智能調節發動機與電機之間的動力分配,實現最佳的動力輸出和燃油效率。

此外,理想汽車推出的增程式電動汽車,通過增程器作為發電機為電池充電,實現純電驅動,解決了續航焦慮問題,也提升了消費者的駕駛體驗。

22年6月理想發布理想L9。作為一款豪華大型SUV,L9結合了先進的增程式混合動力技術、寬敞舒適的內部空間以及智能化的科技配置,滿足了消費者對高端新能源汽車的需求。

后續,華為與賽力斯合作推出的AITO問界新M7,搭載華為鴻蒙OS智能座艙系統更是把智能互聯技術融入到了新能源汽車中。

理想L9以及問界新M7的推出,標志著自主新能源的高端車在用戶端從被認可開始向被追捧的趨勢發展。

當前,新能源汽車已經邁入了第四個全新階段,滲透率超越燃油車,成為中國汽車市場的主流,這也是新能源扎根中國市場的重要拐點。

今年4月上旬,新能源車兩周的滲透率首次達到了50%,迎來一個小高峰。

到了7月更是實現了整月滲透率過半,也就是說,超過一半的人在買車時選擇了新能源。

未來,這一比例會持續上升,并在幾年內實現純電動車滲透率達50%。

新能源能實現崛起之路,還離不開政策的大力支持。

乘聯會表示,7月外部環境不確定性明顯上升,內部有效需求相對不足,居民消費預期不強。7月汽車總體銷量略下降了2.8%。

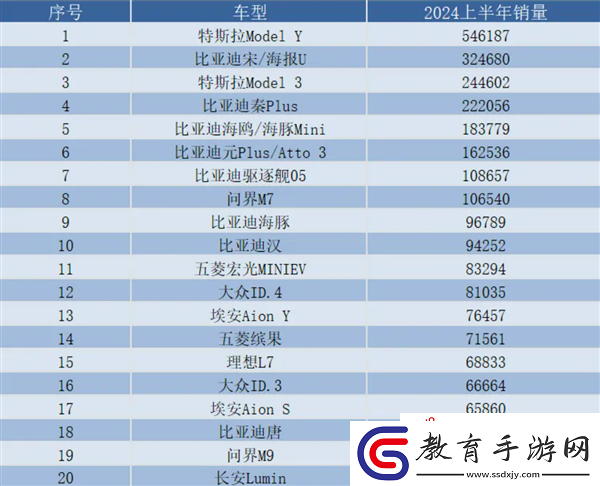

圖源:中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會

為應對汽車市場的短暫疲軟,中國國家發改委在7 月底宣布,汽車購買的現金補貼將增加一倍,每輛車最高補貼 2 萬元人民幣,而且補貼期限追溯到4月份首次推出補貼時。

此外,一些限制汽車購買的城市也開始放松限制。

比如北京6月宣布將增加2萬個新能源汽車牌照配額,這也是自2011年實施配額制度以來首次放松限制。

海南也表示會大力推廣新能源車,逐步新增和更換公共服務領域車輛,計劃到25年100%使用清潔能源汽車。

近期,國家“以舊換新”的乘用車報廢更新政策也逐步見效,因此,政策推動下,消費潛力釋放出了良好的效果。

展望全球

放眼全球,2024上半年,全球汽車總銷量為4390萬輛,其中新能源車銷量達739萬輛,同比增長23%,占整個汽車市場的16.8%。

全球上半年傳統燃油車的銷量約為3651萬輛,同比約下降了8%。

雖然電動汽車的全球銷量正在增長,但是仍然主要集中在少數幾個主要市場中。

2023 年,約60%的新電動汽車注冊來自中國,近25%在歐洲,美國占10%,他們共占據了全球電動汽車銷量的近95%。

2022年,中國新能源乘用車全球市場份額已經超過63%,2023年升至63.4%,而在2024年的上半年,這一比例更是達到了64.5%。

在上半年的全球新能源汽車TOP20排行榜當中,中國車型占據16席,其中比亞迪占據8席,有7席都居于前十。

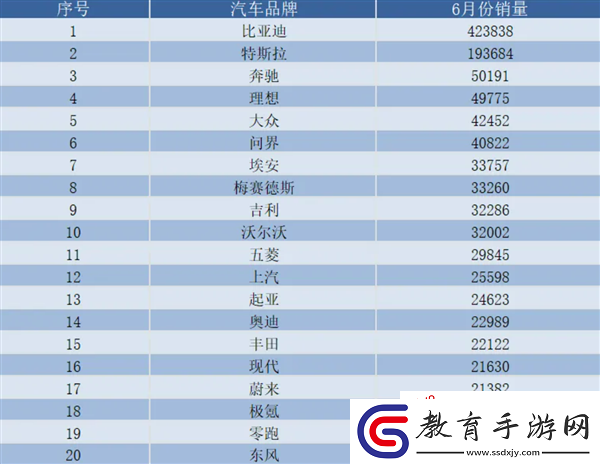

而6月份的各新能源汽車品牌排行當中,比亞迪以壓倒性優勢位居第一。

理想以4.9萬輛的成績居于第四,這也得益于理想L6所取得的成功。

歸功于ES6 SUV和ET5,蔚來注冊量達2.14萬輛,創造全新紀錄。

值得注意的是,零跑也憑借2.02萬輛的注冊量躋身排行榜第19名。

不難看出,中國的新能源轉型,率先迎來了拐點。

中國非但沒有被歐美技術“卡脖子”,還領跑全球新能源市場。

2023年中國以491萬輛的成績躋身全球第一汽車出口大國,新能源汽車實現了中國汽車對于合資的技術反向輸出。

在全新的汽車浪潮中,中國已經憑借明顯的技術優勢和強大的競爭力,在全球范圍內實現了領先。

而國外傳統燃油車企業還面臨著巨大的轉型壓力,市場競爭格局恐怕要發生變化了。